腸脛靭帯炎(ランナー膝)

こんにちは。 年も明けマラソンシーズン真っ盛りですね。 やまだ整骨院の周辺も皇居ランニングをしている方が多くいます。

そこで以前、ランナーに多いシンスプリントについて書きましたがランナーに多いケガはそれだけではありません。

腸脛靭帯炎ラ(ンナー膝)や鵞足炎などもあります。そこで今回は腸脛靭帯炎(ランナー膝)について書いていこうと思います。

腸脛靭帯炎(ランナー膝)とは

腸脛靭帯炎(ランナー膝)は、膝の外側が痛くなるスポーツ障害です。

膝の曲げ伸ばしを繰り返す(走る)時、この靭帯が脚の骨の出っ張り(大腿骨外果)の上を、行ったり来たりします。

通常であれば、問題なくスライドしていくのですが、 脚の外側の筋肉(大腿筋膜腸筋)が硬くなる(硬縮)

ことで 滑らかにスライドしにくくなってきます。

それでも膝の曲げ伸ばし(走る)を続けていると、痛みにつながります。

一度、この状態になると、当然走るのを休まないといけません。

症状

大腿骨外顆周辺に限って圧痛が存在します。腸脛靱帯は明らかに緊張が増し、時に靱帯の走行に沿って疼痛が放散します。

初期はランニング後に痛みが発生しますが、休むと消失します。しかし、ランニングを続けていると次第に疼痛は増強して、

簡単に消失しなくなってきます。

酷い場合には、足を着くのも辛いほどの痛みになることもあります。

◎膝の外側を押すと痛い

◎運動中・運動後に膝の外側に痛みが出る

◎ある程度の距離を走ると痛くなる

◎階段で痛みが出る

◎膝の外側に引っ掛かりや、違和感がある

原因

腸脛靭帯は骨盤の部分で、前を大腿筋膜張筋、 後ろを大臀筋という筋肉と繋がりを持っています。

この2つの筋肉が硬くなると腸脛靭帯のスライドの動きが悪くなり、 摩擦が生じやすくなります。

また、膝を軽く曲げた状態(膝屈曲30度付近)では、解剖学的に解剖学的に腸脛靭帯に摩耗が生じやすいとされています。

腸脛靭帯に負担をかけ炎症を起こしやすい原因としては、

①下腿の捻じれ

②回内足

③足関節の不安定さ

走行時、足が着地したときに回内足により足関節が捻じれることで膝が内側に入ってしまったり、

足首がグラグラと不安定なのを大腿でカーバーしてしまっていることで

腸脛靭帯に負担がかかり摩耗してしまいます。

セルフチェク

チェク1

椅子に座った状態で、膝のお皿の少し上の外側部分を指で圧迫します。 大腿骨外側上顆と呼ばれる部分です。

圧迫した状態で膝の曲げ伸ばしをして、 痛みが出たら腸脛靭帯炎(ランナー膝)の可能性が高いです。

チェク2

痛い方の脚を上にして膝を曲げて横向きで寝ます。 痛い側の足を後ろに引いてそのまま足を下に下ろします。

下がらない場合や、膝に痛みが生じる場合は腸脛靭帯炎の可能性が高いです。

一般的な治療法

一般的な治療法は、保存療法です。

第一に、局所の安静、つまりランニングや運動の休止します。

次に、大腿筋膜張筋や殿筋群などの股関節外側を主にストレッチやアイシングを徹底し、

痛み止めや超音波などの物理療法が行われます。

◎急性期

局所の安静、過剰になっている負荷の除去、患部の炎症を取るためにアイシングを行います

安静にしてても痛みがある場合や、歩くだけでも痛みがある場合はシップや痛み止めを使います。

◎慢性期

ストレッチにより、緊張している腸脛靭帯に柔軟性をもたせていきます。

痛みが出ない範囲で筋力強化を行っていきます。

特に股関節外転筋群、股関節外旋筋群の筋力強化が重要となってきます。

痛みなく筋力訓練が出来るようになったら、徐々にランニングを始めていきます。

当院での施術

◎足首のゆがみ(回内足・不安定さ)

足関節のアライメントの調整と腓骨の調整をおこない、

下腿の内側への捻じれと腸脛靭帯の引っ張りを改善します。

膝が捻じれないように抑制したり、内側に入らないようにするため

腸脛靭帯がオーバーワークになり腸脛靭帯炎になってしまいます。

まずこの足首のゆがみを見直すことで腸脛靭帯の負担を減らし

早期回復を目指していきます。

なかなか痛みが改善しない方、是非一度ご相談ください

骨盤の歪みはどのタイプ?

https://yamada-seikotsu.com/blog/kotubannoyugami

ランナーに多いシンスプリント

https://yamada-seikotsu.com/blog/shinsupurinto

鵞足炎

https://yamada-seikotsu.com/blog/gasokuen

☆施術料金

通常1回 ¥6600~7000

初回のみ ¥6000

学生(24歳以下) ¥5000

☆ご予約・お問い合わせ

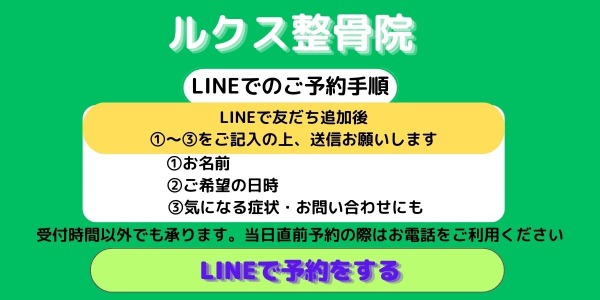

◎LINEでのご予約はこちらから⇩

◎Webでのご予約はこちらから⇩

◎電話でのご予約はこちらから⇩

TEL:03-6380-8446

ルクス整骨院(旧飯田橋やまだ整骨院)

101-0061

千代田区神田三崎町2‐17‐5 稲葉ビル202

JR水道橋駅西口徒歩1分